Literatur

Was liest das Kind?

Dreieinhalb Bücher, die ich als Kind gelesen und mir Jahrzehnte später erneut gekauft habe, finde ich im Rückblick besonders prägend für meine frühe Entwicklung:

Das Witte-Kinderlexikon hat mir nicht nur die geographische Welt eröffnet und meinen Wortschatz erweitert, sondern mich auch dazu gebracht, mir das Lesen selbst beizubringen (natürlich mit der Unterstützung meiner Eltern, die ich damit vermutlich so manches Mal über Gebühr in Anspruch genommen hatte). Das war weit vor meiner Einschulung.

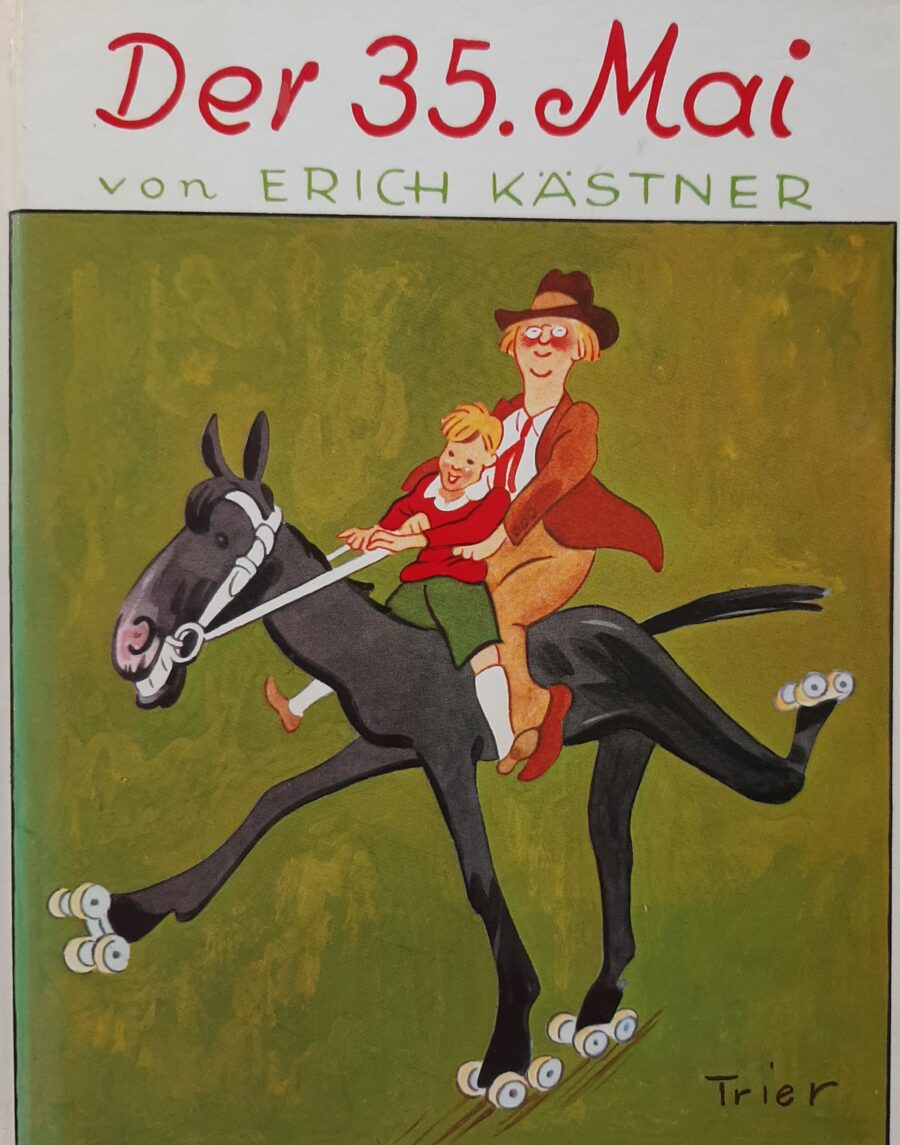

Konrad, Onkel Ringelhuth und Negro Kaballo

Der 35. Mai von Erich Kästner bot üppige Vorlagen, auf denen meine kindliche Vorstellungswelt sprießen und erblühen konnte. Auf längere Sicht schuf das das Fundament für die felsenfeste Überzeugung, auch anderer Leute Phantasie und Kreativität mit Hochachtung zu begegnen, statt sie als etwas Nutzloses oder gar Verbotenes zu betrachten.

Schließlich hat Kurt Kläbers Die Rote Zora und ihre Bande mir zu einer Zeit, als das in Westdeutschland gesellschaftlich überhaupt noch kein Thema war, die Augen dafür geöffnet, dass Frauen sogar die besseren Männer sein können. Ein wenig hat – das ist das dreieinhalbste Buch – auch Pippi Langstrumpf hierzu beigetragen.

Natürlich hatte ich in meiner ersten Lebensdekade auch ein bisschen weniger anspruchsvolle Lektüre verschlungen, sowas wie die Häschenschule, Pixi-Bücher, Micky-Maus-Hefte, die Mumins – in das Snorkfräulein war ich schwer verschossen – und den Kicker. Schließlich war ich kein überkandideltes, sondern ein ganz normales Kind.

Als Oberstufenschüler mit intellektuellem Anspruch inkl. Rollkragenpulli und Pfeiferauchen kam später auch „richtige” Literatur hinzu, wenngleich wiederum anderes als das, womit uns namentlich Dr. „Gnomo” Neuhoff ab der Untertertia drei lange Jahre im Unterricht getriezt hatte (Bahnwärter Thiel, Krambambuli, Buddenbrooks, und selbst Das Gold von Caxamalca, das vor einem interessanten historischen Hintergrund spielt, hat er mir versaubeutelt). Wolf Biermanns Der Dra-Dra, Gisela Elsners Riesenzwerge, Jack Kerouacs On the road oder Hermann Hesses Steppenwolf suchte ich mir selbst aus, und mein frei gewähltes mündliches Abi-Thema in Deutsch lautete «Absurdes Theater» (Stücke von Eugène Ionesco, Fernando Arrabal und Jean Tardieu). In meiner Studentenzeit kamen Perlen der Hochkultur hinzu, die immer noch in meinem Bücherregal vorrätig sind: Exil- und Antifa-Literatur (Anna Seghers, Kurt Tucholsky, Lion Feuchtwanger, Willi Bredel), aber auch – gewollt oder unfreiwillig – Heitereres, etwa Luis Trenkers Autobiographie Alles gut gegangen („I bin scho fimpfmol auf d’Jungfrau naufgschdiagn, und sie is immer no a Jungfrau”) und Eckhard Henscheids 2. Band seiner Trilogie des laufenden Schwachsinns, betitelt Geht in Ordnung – sowieso – genau: Der unwürdige Greis Hans Duschke, Teppichladeninhaber Herr Lääwohl und die Sechsämtertropfen sind Kult.

Comics, Cartoons, Bandes Dessinées

(1) Carl Barks mit Erika Fuchs (Die Ducks)

(2) René Goscinny und Albert Uderzo (Astérix)

(3) Jean-Marc Reiser (Gesamtwerk seiner Bédés, das nicht bloß aus Mon papa und Phantasmes besteht)

Ebenfalls im Endlauf dabei, alphabetisch sortiert:

Dik Browne (Hägar der Schreckliche), Hergé (Tim und Struppi), Marunde (Landleben), Morris und Goscinny (Lucky Luke), Wolinski (Monsieur) – und im Halbfinale mit der neunt- bzw. zehntbesten Zeit ausgeschieden: Gerhard Seyfried (v.a. wegen seiner Bullen & Bulletten, Triebwagen und Zitronenfalter) sowie Gilbert Shelton (The Fabulous Furry Freak Brothers)

Der Sonderpreis für ein Einzelwerk geht an Michael O’Donoghue und Frank Springer (Phoebe Zeit-Geist, 1968), die Freier-vom-Schwein-Medaille* verleihe ich Guy Peellaert für seine Serie künstlerisch-realistischer Portraits von Rockpop-Größen (Rock Dreams, 1973).

* Nicht mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette zu verwechseln; die verleiht Rheinland-Pfalz Landeskindern für ihr kommunalpolitisches Engagement.

Peellaerts Abendmahl (nach Leonardo da Vinci)

Belletristik

Hauptsächlich lese ich ja Sach- und Fachbücher – zu Geschichte und Politik (Schwerpunkte: 19. und 20. Jahrhundert), Fußball und Musik, im Grenzbereich zu purer Fiktion gelegentlich auch ein paar historische Romane (Docu-Fiction) wie Der Untertan bzw. Jugend und Vollendung des Königs Henri IV von Heinrich Mann oder Robert Harris‘ großen zeitüberspannenden Bogen, der von Cicero über die Dreyfus-Affaire bis in das Dritte Reich führt.

Ansonsten aber darf es gerne Entspannendes und Erbauliches sein. In den späten 1960er Jahren hatte ich damit begonnen, mir einen – am Ende riesigen – Fundus von Science-Fiction-Büchern zuzulegen, die ich irgendwann als geschlossene Sammlung verkauft habe. An deren Stelle sind Krimis getreten, und da besonders Buchserien mit ein und derselben ermittelnden Person. Anfangs waren das vor allem die Bücher von Sjöwall & Wahlöö, Janwillem van de Wetering und -ky (alle auf Deutsch). Seit wenigstens 25 Jahren, beginnend mit Patricia Highsmith, trainiere ich zudem mein Englisch, und auch da gibt es eine kleine Menge von Autoren und -innen, die mittlerweile zwei Regale bei mir füllen. Tony Hillerman schätze ich, weil er sensible Einblicke in das Leben und Denken der Ureinwohner im Südwesten der USA (Navajo, Diné und Hopi) ermöglichte; dasselbe leistet, natürlich auf ihre eigene Art und in ihrer persönlichen Schreibe, Faye Kellerman für die jüdische Community (anfangs in Kalifornien, zuletzt in New York). Echte ökologische Krimis aus Florida verfasst seit Jahrzehnten Carl Hiaassen, in Deutschland unverdienterweise immer noch nahezu ignoriert, dabei aber bei aller thematischen Ernsthaftigkeit urkomisch. Konventioneller, aber auch bestens lesbar: die wiederum in Kalifornien angesiedelten, in alphabetischer Reihenfolge betitelten Bücher von Sue Grafton. Bis Y ist sie gekommen, den Buchstaben Z konnte sie leider nicht mehr vollenden.

Der Deutsche Jean-Luc Bannalec liebt die Bretagne so wie ich auch, weshalb die bisher zwölf Fälle von Kommissar Dupin seit 2012 natürlich ein Muss sind. Allerdings wirklich nur in Buchform, wobei man den allerjüngsten Episoden anmerkt, dass es gar nicht so einfach ist, jeden Juni etwas Originelles auf den Markt zu bringen. Die TV-Verfilmungen hingegen waren – wie so oft bei lesenswerter Literatur – von Anbeginn an absolut grottig, und das reicht von einer unsäglichen Besetzung sämtlicher wiederkehrender Hauptrollen bis zur Auslassung vieler zentraler atmosphärischer Elemente, die das manchmal Mysteriöse von bretonischen Schauplätzen, Menschen und Mythen vermitteln. Fünf minus also, und damit kommt die cineastische Verhunzung dieser Krimireihe noch gut weg.

In den 2020ern hat sich eine regelrechte Flutwelle von Krimis aufgebaut, deren mehr oder weniger logisch überzeugend ausgebreitete Handlungsstränge sich vor einem oft liebevoll skizzierten kleinräumlichen Hintergrund abspielen. Das kann wie bei Bannalec eine ganze Region – die Toscana und die Provence scheinen bei deutschen Autoren dafür besonders prädestiniert – oder auch nur ein einzelnes Dorf sein. Gibt es zwischen Usedom über Schwanitz, Kiel-Schilksee und Sylt bis nach Leer eigentlich noch irgendein Fleckchen an Ost- und Nordseeküste, das keine lokale Serie sein eigen nennt? Schließlich können selbst Verbrechen auf Dithmarschens Weißkohlfeldern appetitanregend sein, und wo sich doch Nord auf Mord reimt … Auch die TV-Tatorte garantieren mit ortsgebundenen Ermittlerteams bereits seit 1970 hohe Einschaltquoten. Im Buchladen meines Vertrauens füllen all diese heimatromanhaften Kriminalfälle etliche Regalmeter. Nur gut zu wissen, dass selbst bedrohlich hohe Brecher irgendwann leise an einem flachen Strand ausplätschern.

Christine – mehr Musik als Buch

Stephen King drehte mit fortschreitender Produktion immer mehr in immer abseitigere Horrorphantasien ab. Als diese mich zu langweilen begannen, verabschiedete ich mich. Begonnen hat diese Entwicklung schon früh in Kings Werk, und bereits Christine von 1983 zählte dazu. Dass ich es dennoch bis zur letzten Seite gelesen habe, verdankt es einer faszinierenden, mich voll auf dem musikliebenden Fuß erwischenden Idee: Jedes der 46 Kapitel beginnt mit einem Vers aus einem «Teenage Car Song». Das ist zum überwiegenden Teil Pure good old Rock’n’Roll, Surf oder C&W. Schon während der Lektüre und dann, seit mittlerweile 40 Jahren, immer mal wieder wollte ich den Soundtrack zum Buch aufnehmen. Anfangs auf Audiocassette, später auf CD, betitelt Christine’s Tunes nach einem Song der Flying Burrito Brothers. Warum habe ich das eigentlich nie gemacht? Noch wäre ja Zeit dafür, und als Spotify-Playlist ginge das sogar schneller.

Zu guter Letzt: Lyrik

Gedichte und Olaf – das ist wie Feuer und Wasser. Oder umgekehrt. Eigentlich jedenfalls. Allerdings kann ich eine Menge Songtexte, v.a. aus den 1960ern, heute noch mitsingen, und auf Englisch heißen die nicht nur Lyrics, sondern spätestens seit der Nobelpreisverleihung an Bob Dylan sind manche von ihnen das ja tatsächlich: Hochkultur im lyrischen Gewand.

Ansonsten kam mir Gereimtes normalerweise nicht ins Haus. Es gab aber Ausnahmen: Humorvolles, Skurriles, leicht Abseitiges bis hin zu dezent Schweinischem durfte dann doch. Sowas wie die Animalerotica von Gernhardt, Bernstein & Waechter.

Jahre bevor ich E. E. Cummings‘ Poem I sing of Olaf kennenlernte, lernte ich Ludwig Uhlands Ballade Schwäbische Kunde auswendig – und auch die ist bis heute vollständig im Gedächtnis haften geblieben, möglicherweise wegen des hübschen Reims «Zur Rechten sieht man wie zur Linken einen halben Türken hernieder sinken». Manchmal drohe ich im Freundeskreis damit, dieses Kreuzzugsepos aus Barbarossas Zeiten von A bis Z zu deklamieren – und die wissen: Der macht das wirklich!

Dann war da noch ein donaldisches Highlight, in dem er eine Portion Wallenstein («Spät kömmt ihr, doch ihr kömmt, Graf Isolan. Der weite Weg entschuldigt euer Säumen.») zum Besten gibt. Ansonsten ist es aber nahezu ausschließlich Achim Reichels LP Regenballade von 1978 zu verdanken, dass ich mich in besten Mannesjahren doch noch dieser lyrischen Sonderform zuwandte. Mir Nordlicht haben es darin vor allem unsere großen südjütischen Dichter angetan. Nis Randers (Otto Ernst), Een Boot is noch buten (Arno Holz), Trutz Blanke Hans und Pidder Lüng (Detlev von Liliencron) regen wahrhaft zum Mitkämpfen gegen die Unbilden der Natur und gegen menschliche Fies- & Finsterlinge an; für Sesselpuper und Couch Potatoes halten sie wenigstens den Genuss der plattdeutschen Mundart und des – wie Reichel in seiner Autobiographie schreibt – Rockens & Groovens bereit.

Wort-Schätze im Wörtersee

Vielleicht ist Dir auf meinen Seiten schon aufgefallen, dass ich als Leser wie als Schreiber ein ganz besonderes Verhältnis zu Sprache und Wörtern habe. Diese können mich beglücken, wenn sie die große Fülle ausschöpfen, die das Deutsche bietet. Und sie können mich traurig stimmen, wenn ich die wachsende Menge verloren gegangener Begriffe auf dem Wortfriedhof betrachte oder wahrnehme, wie fachsprachliche, häufig verdenglischte Unsäglichkeiten in der Alltagssprache um sich greifen. Dabei sind manche Begriffs-Neuschöpfungen sogar kreativ und treffen bei aller vordergründigen Boshaftigkeit durchaus ins Schwarze, was den gesellschaftlichen Umgang mit dem entsprechenden Thema angeht. So wie das beispielsweise mit „Seniorenentsorgungspark” für Altersheim der Fall ist.

Ein Wörterbuch will ich aber nicht anlegen, zumal es so etwas für verschwundene Redewendungen und Begriffe bereits gibt. Das ist aus ähnlichem Verlust-Bedauern gespeist wie der schon 1994 bei Eichborn veröffentlichte Thesaurus der untergegangenen Berufe von Rudi Palla. Beide werden auch zukünftig regelmäßiger Aktualisierungen bedürfen, weil Sprache lebt und Arbeitswelt sich wandelt.

Vermutlich werden von dieser Entwicklung zur Sprachverarmung auch regionale, mundartliche Begriffe betroffen sein. Ich bewahre mir die, verwende gerne mal „Jänner” statt „Januar”, wechsle zwischen „Metzger”, „Schlachter” und „Fleischer” ebenso wie zwischen „Brötchen”, „Rundstück” oder „Schrippe”, kann über „Erdapfel” (identisch mit „pomme de terre”) und „Grumbeere” schmunzeln; schließlich bin ich in vier deutschen Dialektregionen auch wortschatzschätzend aufgewachsen. Die kartographische Darstellung der Verbreitung von Begriffen macht den dtv-Atlas zur deutschen Sprache deswegen zu einem meiner Lieblings-Sachbücher.

Sprache ist Musik ist Sprache

Für jemanden, der ein gleichermaßen inniges Verhältnis zu musikalischen Klängen und sprachlicher Vielfalt hat, beide mit dem Kopf und dem Bauch aufnimmt, ist es eine glückliche Fügung, dass es eigentlich keine Lebenssituation gibt, für die nicht ein passendes, kurzes Zitat aus irgendeinem Lied existiert. Solche muss ich mir nicht suchen, sondern die kommen spontan und assoziativ zu mir, wenn ich beispielsweise an einem Brief sitze oder über eine zu haltende Rede nachdenke. Andere blättern dafür in Büchmanns geflügeltem Wortschatz herum oder haben immer dieselben drei Schnacks für Partygeplauder auf Lager. Zu mir kehrt mit den Wörtern auch die Musik zurück. May that circle be unbroken.

Nimm zwei, das Hohe C der Sprache

Natürlich dienen Werbeslogans ausschließlich dem kommerziellen Erfolg des beworbenen Produkts. Aber ebenso stecken in ihnen häufig kreative Sprachkunst und Wortwitz. Nicht grundlos gehören sie zu den Sätzen, die Menschen noch Jahrzehnte später aus dem Nichts in den Kopf schießen und sich dann häufig darin festsetzen, während das Produkt längst nicht mehr existiert.

Das ist bei mir nicht anders. Einige subjektiv als besonders gelungen empfundene präsentiere ich gerne, beginnend mit Werbesprüchen aus meinen ganz jungen Jahren. Zweifellos wird dieses Kapitel noch wachsen.

Aus gutem Grund ist Juno rund

Wobei sich mir dieser gute Grund sachlich nie erschlossen hat. Weshalb sollte die runde Form größeren Rauchgenuss vermitteln als die leicht zum Ovalen plattgedrückte?

Wenn’s vorne zwickt und hinten beißt, trink‘ Klosterfrau Melissengeist

Mit ziemlicher Sicherheit hieß der offizielle Schnack anders – aber alle Welt zitierte diesen. Mit Ausnahme der Befürworterinnen von Frauengold, Doppelherz und anderen alkoholhaltigen flüssigen Frauenmedikamenten.

Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr.

Was für Ökotrophologen und Trainer im Leistungssport des dritten Jahrtausends ein Graus sein muss, war für Kinder in den Nachkriegsjahren eine nachgerade paradiesische Erkenntnis. Nichts gegen Graupensuppe, Tomatenreis und Vitaquell, aber an Zucker, Salz und Fett mangelte es in unserer heimischen Küche der frühen 1950er eindeutig.

Sexy-mini-super-flower-pop-op-cola – alles ist in Afri-Cola

Nicht so sehr der Text, aber dessen Kombination mit Klang- und Filmbildern schuf 1968 einen fast revolutionären Werbespot. Darin bewegen sich attraktive, lasziv-sinnlich blickende Nonnen hinter leicht vereisten Scheiben wie unter LSD-Einfluss zu verstörend-psychedelischen Musikfetzen. Charles Wilp gehört seither auf den Werbeolymp.

Zusätzlich hat dieses Literaturgenre auch neue Beziehungen geschaffen. Über sehr, sehr lange Zeit war der ewig gleich in die Luft gehende Bruno, das HB-Männchen, fast schon ein Angehöriger des Wuttke’schen Haushalts. Aber auch der Sarotti-Mohr, Wäscherin Klementine, Hollandkäseverkäuferin Frau Antje, Marie-Luise Haase aus der Dr.-Oetker-Versuchsküche und ihre Quarkpüfferchen oder der bevorzugt auf Spielplätzen herumlungernde, Jungmütter anbaggernde Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer besuchten regelmäßig und ganz selbstverständlich mein Zuhause. Langlebig waren auch der o-beinige Marlboro-Mann, der Tchibo-Kaffeeexperte und Frank S. Thorn mit seinem Puschkin-Bären, aber zu denen entwickelte ich keine emotionalen Bande.

Wenn der Typ uns jetzt sogar schon mit unsäglichen Werbesprüchen kommt:

Der wird doch nicht etwa …

… auch noch seine Lieblings-Zank- und -Schimpfwörter offenlegen?! Doch, wird er – aber danke für die Anregung.

Denn gibt es eine anschaulichere, ja, poetischere Charakterisierung eines Schweinepriesters als „Sackgesicht”? Daran reicht höchstens noch „Arschbackenzeisig” oder „Schwachstruller”.

Dies ist eine Unterseite der Hauptseite «Interessen», die Du über das Menü im Seitenkopf aufrufen kannst.