Vita

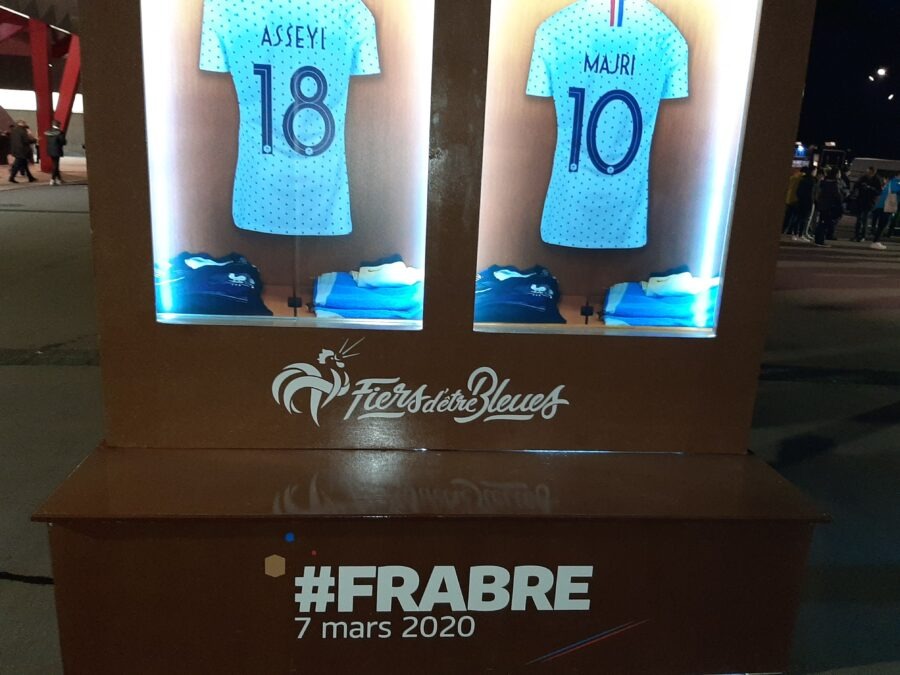

Das Datum müssen meine Französinnen extra für mich komponiert haben!

Wie alles anfing

Hallo, Welt! Ich strahle dich an.

Das Licht der Welt erblickte Olaf Wuttke am frühen Vormittag des 18. Oktober 1950 im Hamburger Schanzenviertel. Es heißt, dass seine beiden Großväter sich dermaßen über die Geburt eines Stammhalters gefreut hätten, dass sie auf dem Weg zum Elisabeth-Krankenhaus am Kleinen Schäferkamp kurz, aber wiederholt in einem der damals noch zahlreichen Frühlokale einkehrten, um den Anlass zu begießen („Bloß ’n Lütten auf den Lütten”). Am Ende ihres Triumphmarsches zu Mutter und Kind waren sie so fröhlich, dass eine Schwester oder Hebamme sie gleich wieder aus der Station ′rauswarf. Dafür bekam der neue Erdenbürger vom einen Opa den Friedrich, vom anderen den Ernst (Letzteres ist kein Witz!) als zweiten und dritten Vornamen verpasst. Prägende frühkindliche Eindrücke zweifellos.

Lehr- und Wanderjahre

Beruflich bedingte Umzüge meiner Eltern weckten bald mein Interesse an neuen Horizonten: Frankenthal (1952-1957), Stuttgart (1957-1959, wo ich eingeschult wurde) und Wuppertal (1959-1970) waren meine Adressen in Deutschland. Wobei diese wiederholten Ortswechsel dafür gesorgt haben, dass ich mich mein Leben lang in einem neuen Umfeld stets schnell gut zurechtgefunden habe. Nachhaltige Eindrücke von jenseits der Landesgrenzen traten hinzu: Geschäftspartner meines Vaters aus Syrien und dem Libanon brachten einen Hauch von Orient in unsere vier Wände. Die zackigen Wachwechsel der in Frankenthal kasernierten französischen Besatzungssoldaten hatten mich derart fasziniert, dass mein erster kleinknäblicher Berufswunsch – noch vor „Lokomotivführer” und zur Erheiterung der mich danach fragenden Tanten – „Franzose” war. Aus diesem Land machten mich die stürmische Nationalelf bei der WM 1958 und der damalige Überverein Stade de Reims zu einem glühenden Freund des Rundledersports, zunächst nur als Zuhörer und -seher, in den 1960ern auch als Spieler. Dann kamen über die Musik weitere Franzosen (Charles Aznavour, Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Gilbert Bécaud, Michel Polnareff), Briten (Beatles, Kinks, Dusty Springfield, Who, Move) und Amis (Beach Boys, Byrds, Joan Baez, Bob Dylan, Simon and Garfunkel) hinzu – sowie, zunächst wiederum vorrangig aus Deutschland, die Frauen meines Alters. 😎

Bereits Mitte der 1950er, also noch vor erster Zigarette und erster Liebeserklärung an eine Frau (Gabi H. aus meiner 4. Klasse), setzte zudem meine bis in die Gegenwart andauernde Liebe zum besten Freund des Menschen ein. Unser erster war Guterle (linkes Bild, links), und was hab‘ ich 1957 geheult, als mir bewusst wurde, dass Laika aus dem Orbit (Sputnik II) nicht wieder lebend auf die Erde zurückkehren würde! Zuhause folgten Barry, Tredje, Suse, Nelly, Ela (die Bartprinzessin, rechtes Bild), aber auch Rowdy, Flori, Romeo undundund. Seit den 1980ern kamen die nur noch aus dem Tierheim. Drei von ihnen habe ich eigenhändig beerdigt, denn wenn niemand sonst mich mochte – die mochten mich.

Bereits Mitte der 1950er, also noch vor erster Zigarette und erster Liebeserklärung an eine Frau (Gabi H. aus meiner 4. Klasse), setzte zudem meine bis in die Gegenwart andauernde Liebe zum besten Freund des Menschen ein. Unser erster war Guterle (linkes Bild, links), und was hab‘ ich 1957 geheult, als mir bewusst wurde, dass Laika aus dem Orbit (Sputnik II) nicht wieder lebend auf die Erde zurückkehren würde! Zuhause folgten Barry, Tredje, Suse, Nelly, Ela (die Bartprinzessin, rechtes Bild), aber auch Rowdy, Flori, Romeo undundund. Seit den 1980ern kamen die nur noch aus dem Tierheim. Drei von ihnen habe ich eigenhändig beerdigt, denn wenn niemand sonst mich mochte – die mochten mich.

Das taten meine Eltern ebenfalls – und dazu vertrauten sie mir abgrundtief, was meinem Selbständigwerden unendlich gut bekommen ist. Zwar setzten sie klare Pflöcke und Grenzen, wie weit ich gehen durfte, aber sie erklärten sie mir und legten damit nachhaltige Wertvorstellungen an. Dazu gehörten auch die später so abwertend bezeichneten „deutschen Sekundärtugenden” wie Fleiß (ich gebe es zu: Fleiß fiel mir am schwersten, aber Pflichtbewusstsein entwickelte ich), Pünktlich-, Ordentlich-, Ehrlich- und Zuverlässigkeit. Sie entschieden alleine, ganz ohne Familienkonferenz mit Stimmrecht der Kinder oder ähnlichem Tinnef, wohin wir in Urlaub fuhren. Und sie haben mich einmal auch richtig ordentlich verdroschen – mit dem Teppichklopfer, nachdem ich in unserer Wohnung mit dem Feuer und Teilen von Schwesters Puppenstube gespielt hatte; aber während mein Hintern noch brannte, wusste ich, dass ich das tatsächlich vollauf verdient hatte. Andererseits ließen sie den neugierigen 6-Jährigen an unserem zweiten Tag in einer unbekannten Stadt alleine auf eine mehrstündige Erkundungstour gehen und gaben ihm das Fahrgeld dazu. Den 16-jährigen Olaf ließen sie vertrauensvoll quer durch Frankreich trampen; dabei hatte Sohnemann ihnen diese seine Absicht zu verschweigen versucht. Sie wussten es über andere Kanäle aber längst, und das haben sie mir zwei Wochen vor der Abreise humor-, nicht etwa vorwurfsvoll offenbart: „Uns ist zu Ohren gekommen, dass sechs junge Männer in die Bretagne fahren wollen; auf der Rückreise sitzen allerdings nur noch fünf in dem VW-Bus.” Für ihre zugeneigte Erziehung, die mir immer genügend viel Entwicklungsspielraum („lange Leine”) gelassen hat, bin ich Fritz und Ingrid bis heute zutiefst dankbar.

Anhaltende Einschränkungen, Melancholie, Ängste erinnere ich aus meiner Kindheit kaum. Kräftige Gewitter nötigten mir allerdings großen Respekt ab, der zugleich mit einer gewissen, irrationalen Faszination gepaart war – im Schutz der Wohnung bleiben, aber die Nase an die Fensterscheibe pressen, um möglichst keinen Blitz zu verpassen. Das Ausgeliefertsein gegenüber den Naturgewalten, von denen wir im 21. Jahrhundert rapide zunehmend betroffen sind, ist Teil unserer Existenzbedingungen auf diesem Planeten. Von wegen „Der Mensch ist die Krone der Schöpfung”; wir bewegen uns auf verdammt dünnem Eis! In den 1950ern konnte ich das aber noch nicht so schön formulieren.

Zudem hatte ich – Anfang der 1960er Jahre, zum Glück äußerst selten, aber weit in das Erwachsenenalter hinein wiederkehrend – genau einen Albtraum: Ein Flugzeug überquert das nördliche Oberbarmen und klinkt eine Bombe aus, gefolgt vom zeitlupenhaften Aufsteigen eines schneeweißen Atompilzes. Kurz danach wachte ich auf. So naiv sich der Knabe damals für Zukunft und Technik begeisterte, war deren Ambivalenz offenbar doch schon in sein Unterbewusstsein vorgedrungen.

Die 4a: Frau B. mit ihren 46 Eleven – «Aktion Kleine Klasse» war im November 1960 noch nicht angesagt

In meiner Zeit auf der Volksschule (Bismarckschule I bzw. Meyerstraße) und in den ersten Jahren am Carl-Duisberg-Gymnasium (1961-1969) war ich noch ein zwar extrem mitteilsamer, aber plietscher und (relativ) braver Schüler gewesen. Lediglich die Bemerkungen unter Betragen bzw. Führung in den Zeugnisköpfen wechselten im Wortlaut („häufig undiszipliniert”), nicht jedoch in der Tendenz („Olaf ist sehr lebendig”). Wie auch immer das zu meinem dauerhaften Persönlichkeitsmerkmal wurde und woher das stammte: Schon seinerzeit brachte ich meine Mitschüler, ohne es zu beabsichtigen, mit kurzen Kommentaren und Zwischenrufen immer mal wieder spontan zum Lachen. Die feste Rolle als „Klassenclown” erwuchs daraus aber nie. Mit der Pubertät allerdings, in Tertia und Untersekunda, entwickelte ich mich phasenweise zum Vollrüpel, stand sogar zweimal dicht vor dem Schulverweis – und das mitnichten aus Leistungsgründen −, interessierte mich aber auch zunehmend für das politische Weltgeschehen und wurde selbst aktiv. Weil eine von mir organisierte Demonstration von knapp 50 Schülern gegen den Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 in der Lokalpresse Erwähnung fand, aber nicht ordnungsgemäß angemeldet war, zitierte mich der Direktor meiner Bildungsanstalt am folgenden Morgen in sein Büro, um mir den Kopf zu waschen. Im selben Sommer trampte ich solo quer durch Frankreich, lernte dabei insbesondere die Bretagne kennen und lieben, entdeckte 1968 auf unserer Klassen-Abschlussreise zusätzlich die Camargue und machte am Denkmal für Pierre-Joseph Proudhon («Eigentum ist Diebstahl») erste Bekanntschaft mit dem Anarchismus. Aus der Kirche war ich bereits vorher ausgetreten. Etwas später erweiterte Holland meinen Horizont, namentlich in Arnhem, Amsterdam und Loosduinen (was meine einheimischen Bekanntschaften nicht ganz grundlos „Lsd” abkürzten). Waren halt die wilden, jugendrevolutionären End-1960er. Erfreulicher Begleiteffekt der wiederholten Auslandsaufenthalte: Französisch und Niederländisch lernte ich ganz nebenbei; mit Latein und Englisch alleine kommt man ja nicht wirklich durch’s Leben.

La vie est dure et les femmes sont schwèr.

Dieser Lebensabschnitt endete 1969 mit dem Erwerb des Führerscheins und einem ordentlichen Abitur (Prüfungsfächer: Mathe, Physik, Englisch und Deutsch). Im Sommer danach fand ich eine spottbillige Wohnung in Wuppertal-Vohwinkel, genoss den Umstand, erstmals nicht mehr im Hotel Mutti zu wohnen, und betrauerte das Ende meiner ersten großen Liebe (Foto links). Sodann verbrachte ich ein paar Wochen in Paris (mehr musikalisch) und Arnhem (mehr sportlich). Als sich meine Karriere im bezahlten Fußball nicht so wie erhofft anließ, entschied ich mich, doch lieber gleich zu studieren, auch wenn ich anfangs nicht genau wusste, welche Fächer – zusätzlich zu Geschichte, soviel stand fest – und mit welchem Berufsziel.

Nach einem Jahr an der PH Rheinland, Abteilung Wuppertal, kehrte ich im Herbst 1970 nach Hamburg zurück. Auslöser dafür war – was wohl sonst! – eine dort lebende Frau namens Verena, die ich in Les Saintes-Maries-de-la-Mer kennengelernt hatte. Ärgerlicherweise lungerte bei unserem ersten Nachurlaubs-Treffen ein etwas merkwürdiger Typ in ihrer Küche direkt über dem Jazzhouse an der Brandstwiete herum, mit dem sie anscheinend liiert war und der Udo Lindenberg hieß. War dumm gelaufen, dann eben ab dafür! Außerdem war mein Umzug nach Norddeutschland ja eh nicht mehr rückgängig zu machen, und andere Mütter haben auch nette Töchter … Den lallenden Schnullimund unter ’ner Hutkrempe allerdings mag ich künstlerisch bis heute nicht.

Anfangs wohnte ich im Osten Billstedts, war mir aber selten zu schade oder zu bequemlich, erst im Morgengrauen per Nachtbus aus einer Kneipe in Uni-Nähe (v.a. das Hinkelstein, Teddy, Rigas Fereos und, bei Beschaffungsbedarf, Charly) dorthin zurückzukehren. Ach ja, das Studentenleben! Umgezogen bin ich häufiger – was gar nicht so kompliziert war, denn Möbel, Hausrat und andere Besitztümer hielten sich in sehr überschaubaren Grenzen. Voluminös waren nur meine Matratze, die Schallplatten- und zunehmend die Büchersammlung. Wenn sich eine Wohngemeinschaft auflöste, gründete man halt eine neue. So hatte ich in den 70er Jahren nacheinander Anschriften in der Bornstraße/Ecke Grindelhof, in Niendorf, am Straßenstrich von St. Georg, in einem Fin-de-siècle-Altbau an der Königstraße (somit zum ersten Mal seit meiner Rückkehr in Altona) und, sehr ruhig gelegen, auf einem Hinterhof im quirligen Karolinenviertel.

Don’tcha mess around with me!

Aus dem großen Beat- und Pop-Fan der 1960er wurde in dieser Zeit ein Rock’n’Roll-Revival-Gourmet. Headbanging im Apollo am Hauptbahnhof zu Black Sabbath, Taste, Led Zeppelin, Ten Beers Years After – damit konnte ich nicht viel anfangen, und noch weniger mit Discomucke; hingegen ganz viel mit Elvis, Chuck, Jerry Lee, Wanda, Fats, LaVern oder Klein-Richard. Im Einklang damit entwickelte ich mich auch zum Rocker, lernte eine Gruppe aus dem Sonnenland in Billstedt kennen und gehörte Mitte der 1970er einer Gang vom Osdorfer Born an. Ofen (Motorrad) fuhr ich nicht, trug aber Uniform: Ledermontur und hochhackige, extrem spitz zulaufende Stiefel (damals als „Spargelstecher” oder Beatlesstiefel bezeichnet) mit untergenagelten Eisen, die so imposant klackerten. Mir spätabends irgendwo zwischen Diebsteich und Elbgaustraße in der halbleeren S-Bahn zu begegnen, hätte ich selbst nicht gewollt. Körperlich übergriffig bin ich dabei – trotz Stahlrute und Stilett – nie geworden; wo es möglich war, prügelte ich mich am liebsten mit Worten. Zu diesem Lebensabschnitt hat, denke ich, auch eine gewisse Romantisierung des Rockerdaseins beigetragen, wie sie in Klaus Lemkes gleichnamigem Kultfilm zum Ausdruck kommt. Das war bei einem Brüderduo unserer Gruppe anders; während eines Einbruchs töteten sie einen Hausbewohner. Für mich war diese Phase kurz zuvor ausgepladdert.

1975 hätte ich beinahe geheiratet; das Aufgebot hing bereits im Niendorfer Standesamt aus. Damit wollte ich Hedwig K. aus Budapest helfen, das Daueraufenthaltsrecht in der Bundesrepublik zu erlangen. Gerade noch rechtzeitig stellte sich heraus, dass dieser Schritt nicht erforderlich war.

Außerdem widerfuhr mir in dieser Zeit „mein schönstes Bankerlebnis”: Auf meinem Konto war eine Überweisung über sagenhafte 3.000 DM eingegangen, die ich stante pede abhob – sicher ist sicher, muss ich mir gedacht haben, zumal mein monatliches BAFöG ganze 545 DM betrug. Dieses Geschenk, das offenbar für eine Felicitas Jovi bestimmt war, übersetzte ich per Großem Latinum als „Jupiters Glück” und interpretierte das unerwartete Manna als Spende eines anonymen Gönners. Laut Filialleiter war dem überhaupt nicht so, sondern lediglich durch das unglückliche Verhaken des Überweisungsträgers an einer Büroklammer verursacht. Und somit gänzlich unromantisch. Aber da ich mir davon bereits einen sauteuren Uher-Cassettenrecorder samt Zubehör gekauft hatte, bestand keine Rückgabepflicht; anders wäre es gewesen, hätte ich damit so verzichtbaren Luxus wie Nahrungsmittel oder Wohnungsmiete bezahlt. Das empfand ich schon damals als perverse gesetzliche Regelung. Diesem Geldinstitut gebührt dennoch ganz unbedingt mein grünes Band der Sympathie!

Mein Studium an der Uni Hamburg schloss ich 1976 in Geschichte bei Prof. Inge Wolff-Buisson und in Geographie bei Prof. Gerhard Sandner ab, nachdem ich zusätzlich unter anderem mehrere Semester Anglistik und Soziologie studiert sowie Psychologie-Vorlesungen gelauscht hatte. Auch hier ein positiver Nebeneffekt: Quellen und Literatur für Ausarbeitungen über den Spanischen Bürgerkrieg, den mittelamerikanischen Gemeinsamen Markt (MCCA) und insbesondere meine Examensarbeit über Gründungsprobleme der 2. venezolanischen Republik 1812/13 erforderten das fixe Erlernen des Spanischen, was ebenfalls hinlänglich geklappt hat.

Ernsts Ernst des Lebens

Marion M’s Abifeier 1974: War das noch Tanzen?

Parallel zum Studium hatte ich bereits viereinhalb Jahre lang als Lehrbeauftragter an zwei Gymnasien (Caspar Voght und St. Ansgar) unterrichtet. An das CVG war ich gekommen, nachdem meine Nachbarin Susanne H. und ihre Freundin Anja P. mir vom Unterrichtsausfall in Erdkunde erzählt hatten, worauf ich schnurstracks zu ihrer Direktorin gestiefelt bin. Eine Woche später stand dieser 22-Jährige vor Schülern, die nur unwesentlich jünger waren.

1977 bis 1979 absolvierte ich mein Referendariat und danach Zivildienst im Wirtschaftsbüro des Pflegeheims Oberaltenallee, aus dem ich mich aber nach sechs Monaten herausklagen konnte. Für die folgenden 30 Jahre war ich als Lehrer am Gymnasium – und zwischendurch auch an einer Gesamtschule – im Bezirk Altona tätig, ganz überwiegend in der Ober-, fast nie in der Beobachtungsstufe. Der Rüpel der 1960er war also in die Schule zurückgekehrt. Ich habe diese Berufswahl allerdings nie bereut, so spontan-zufällig sie auch zustandegekommen ist und ungeachtet der Tatsache, dass ich am Ende nicht unglücklich darüber war, schon ein paar Jahre vor dem 65. Geburtstag aufhören zu können.

Schönster Bart 1980

Mein Vollberufseinstieg an der Kirschtenstraße in Blankenese wies schnell einige ganz unterschiedliche Highlights auf: So wählte die Gesamt-Elevenschaft mich zum „Schönsten Bart der Schule“, meine erste Tutandengruppe bestand ausschließlich aus Schülerinnen, mein Geschichtsunterricht trug dazu bei, dass in diesem Fach wieder regelmäßig Leistungskurse zustande kamen, ich zog wieder nach Altona (Bei der Friedenseiche, in eine Fast-Frauen-WG mit Ulli B., Christel B. und Christiane E.) – und lernte Rosi kennen, die mich deutlich später trotz alledem heiratete. Irgendwann in dieser Zeit hatte ich mir zudem ein Ohrloch schießen lassen, unwissenderweise auf der „falschen” Seite; dessen ungeachtet schmückte mich die nächsten Jahre ein hängender Klunker. Zunächst hatte ich eine Tätowierung erwogen, bedachte dann allerdings, dass die Haut ja nicht ewig glatt und straff bleiben würde („Hängt erst der Arsch in Falten …”). À propos: Die Lachfältchen neben den Augen haben sich schon in ganz jungen Jahren gebildet, ebenso wie die beiden Querrillen auf meiner Stirn, die vielleicht vom häufigen (skeptischen?) Hochziehen der Brauen herrühren. Die nicht mehr zu kaschierenden Tränensäcke hingegen sind eine Errungenschaft des 21. Jahrhunderts.

1985 sah der Herr Studienrat dann schon etwas manierlicher aus (Foto links), blieb aber weiterhin auch der Spaßguerilla verhaftet. Ehemalige Schüler erinnern sich noch Jahrzehnte später an einige seiner Aktionen, etwa die Aushänge zur Ehrenrettung des TV-Postboten Walter Sparbier gegen die historische Ignoranz des dümmlichen Wim Thoelke oder eine ironisierende Plakatkampagne in den Schulkorridoren über den angeblich linksradikalen, mindestens jedoch aus Moskau finanzierten Teil der Lehrerschaft – sowie wider die jungen wie alten Verbreiter solcher Scheißhausparolen. Dabei war er doch ein wahrer Eckpfeiler der Schule: Keine Pause, in der er nicht links am Hauptportal stand, seit das Rauchen im Lehrerzimmer verboten worden war.

Bereits ab Mitte der 80er hatte ich meine schulische Pflichtstundenzahl ein bisschen reduziert, um genügend viel Zeit für meine zunehmend intensiver wahrgenommene kommunalpolitische Arbeit zu haben. Am Gymnasium Blankenese fühlte ich mich menschlich so wohl, dass ich gerne bis zum Ruhestand dort geblieben wäre. Dagegen hatte allerdings die Schulbehörde etwas. Sie fand nämlich, dass es den Grund- und Gesamtschulen an Lehrpersonal gebräche, und weil ich noch jung und flexibel war, gehörte ich zu den zwangsweise Auserwählten dieser großen Personalrotation. Im Sommer 1996 wechselte ich an die Julius-Leber-GS in Schnelsen. Wie genial die Behörde deren Bedürfnisse ermittelt hatte, erfuhr ich am ersten Tag: Tatsächlich hätte man dort jemanden mit Mathe, Musik und Russisch gebraucht; für mich kratzte man mühsam acht Wochenstunden zusammen, die sich auf lediglich drei Tage verteilten – das immerhin bei vollem Lohnausgleich. Zudem durfte ich auch Deutsch unterrichten, was mir gefiel, weil es etwas Neues war und ich in der Sprache ganz ordentlich zuhause bin. Dennoch gönnte ich mir 1997 ein Sabbatjahr, auch, um den Tod meiner Eltern (Mai 1996 bzw. März 1997) zu verarbeiten.

Hünning, Meisenweg 1

Mit Rosi zusammen besaß ich seit 1991 ein dänisches Ferienhaus an der Treene; Hünning im Kreis Schleswig-Flensburg wurde für 20 Jahre zum zweiten Wohnsitz neben Holstenstraße bzw. Ebertallee. Mit dieser doppelten Landesangehörigkeit und meinen Sprachkenntnissen im Rücken bewarb ich mich während meines Sabbaticals für eine auf drei Jahre befristete Stelle im Hanse-Office, der gemeinsamen Vertretung Hamburgs und Schleswig-Holsteins bei der EU. In Brüssel wären meine Arbeitsfelder Umwelt, Stadtentwicklung und Tourismus geworden, was bestens zu meinen politischen Schwerpunkten und Interessen gepasst hätte. Ich kam in die Endauswahl, aber die Stelle bekam eine andere Frau.

Stattdessen half ich anschließend an der Gesamtschule Blankenese mit, eine gymnasiale Oberstufe aufzubauen. Ab 2004 war meine – wie sich erst später herausstellte, letzte – berufliche Wirkungsstätte das Gymnasium Hochrad, wobei diese Schule mich im ersten Jahr mit dem benachbarten Gymnasium Othmarschen teilen musste. Anders als am „Oma” wurde ich am Hochrad innerkollegial nicht mehr richtig warm, wozu am Ende auch die nur kurzzeitig schulleitende Inge Voltmann-Hummes maßgeblich beitrug, die nach ihrer Abwahl dennoch die behördliche wie die (SPD-)kommunalpolitische Karriereleiter nach oben fiel und mir bis heute 226,10 € Anwaltskosten schuldig geblieben ist.

Im Juli 2009 wurde ich zum frühen Pensionär, et je ne regrette rien; zu diesem Zeitpunkt hatte ich immerhin 34½ aktive Lehrerjahre auf der Uhr. Obwohl ich diesen vorzeitigen Luxus mit maximalen Pensionsabstrichen bezahlt habe, haben mir gerade die Jahre bis zum Erreichen des gesetzlichen Ruhestandseintrittsalters körperlich wie seelisch spürbar gut getan. Schließlich brauchte ich noch nie Rennpferd, Segelyacht, Porsche, Brillis oder Rolexe und komme auch mit den gekürzten Bezügen gut längs.

Pars pro toto – meine famose 10 b (Dresden, 1991)

Junge Menschen zu unterrichten und die sozialen Interaktionen mit ihnen haben mir bis zuletzt immer Freude bereitet. Besonders in den Leistungskursen habe ich Themen aus ganz unterschiedlichen Epochen angeboten, in die ich mich oft selbst erst gründlich einarbeiten musste – das reichte in Geschichte von der attischen Demokratie über den Nahen Osten im 1. Jahrhundert, den deutschen Bauernkrieg, Industrialisierung und Imperialismus bis hin zu Südafrikas Apartheid, internationale Politik zwischen den Weltkriegen oder Vietnam, enthielt auch thematische Längsschnitte etwa zur Sklaverei und umfasste in Erdkunde u. a. Stadtgeographie, Erdöl, Dritte Welt sowie schon sehr früh Klimatologie. Das dicke Ende meiner Unterrichtsfächer-Wahl – Gemeinschaftskunde war auch noch dabei – folgte freilich mehrfach pro Halbjahr und ganz besonders im Abitur: Klausurkorrekturen. Was hab‘ ich meinen Kollegen Wolfgang „Dub” beneidet, wenn er mir entspannt erzählte, er habe am Tag zuvor in drei Stunden seine 20 Abiarbeiten in Mathe erledigt, während sich auf meinem Schreibtisch bedrohlich hohe Papierstapel türmten, die noch gänzlich frei von roter Tinte waren …

Zu den Positiva des Berufs zählt natürlich außerdem das, was bei späterem Erinnern an die eigene Schulzeit besonders gut haften geblieben ist: Klassenreisen in der Mittel-, Projektfahrten in der Studienstufe. Für die Älteren habe ich trotz Blankenese nie die „klassischen” Ziele wie Rom, Athen, Mallorca, London per Flugzeug angeboten, sondern preiswerte, beschwerliche, vermeintlich unattraktive: 14 Tage mit Fahrrad und Zelt durch das Elsaß inkl. mühseligem Anstieg auf den Vogesenkamm oder kreuz und quer auf Entdeckungs-Tour de Ruhr. Und immer haben sich Schüler, gerade weil sie sich sowas später vielleicht nie mehr antun werden, darauf eingelassen.

Die politisch bestimmten Rahmenbedingungen des Unterrichts allerdings haben dazu geführt, dass immer neue, zusätzliche Zeit fressende Verwaltungsaufgaben, Wissensüberprüfungen und Experimentalphasen hinzukamen. Schon ab den 1990ern wurde im 3-Monats-Rhythmus eine neue pädagogische Sau durch’s Dorf getrieben; besonders verheerend die überstürzte Einführung des 8-jährigen Gymnasiums und des Ganztagsunterrichts. Auch Aspekte des gesellschaftlichen Wandels haben sich negativ ausgewirkt. Für eine Mehrzahl der Eltern sind die lieben Kleinen (sogar die großen Kleinen) zu Goldstückchen geworden, die nie & nimmer etwas falsch machen, und wenn doch, dann ist die Schule schuld. Meine Leistungsanforderungen waren in der Tat nie niedrig und die Orientierung an den Langsamsten kein guter Maßstab, weil „Hochschulreife” für mich nicht nur etwas mit sozialen und emotionalen, sondern auch mit kognitiven Fähigkeiten zu tun hat, wofür es auch Leistungsbereitschaft braucht – offenbar eine Zumutung für viele Väter (etwas weniger für Mütter) und ihre heranwachsenden Narzissten. Was mir freilich zu denken gibt: Ich Steißtrommler war ja auch bereits an der Persönlichkeitsentwicklung dieser Elterngeneration beteiligt. Also dafür mitverantwortlich.

Sowieso sage aber niemand, ich hätte ein Leben lang nur diesen einzigen Beruf gehabt! Zumindest habe ich auch in richtige körperliche Arbeit hineingeschnuppert, teilweise mehrere Monate lang: In Wuppertal als Austräger von General-Anzeiger (samstags nach dem Unterricht) und Goldenem Blatt bzw. Bild der Frau, sodann bei Heinzegarn als Textildrucker für 2 Mark Stundenlohn, Damenstrumpfverkäufer in der Kaufhalle (Modefarbe bei Nylons im Sommer 1966 war Champagner), in einem metallverarbeitenden Betrieb sowie als Speditionsbeifahrer – ein Knochenjob, Zugmaschine und Anhänger leer zu räumen, die bis unter die Plane mit BRATA-Paniermehl beladen waren. Nach dem Abi in der Wicküler-Brauerei als Hilfsarbeiter, der täglich in der Verdammtfrühschicht die damals noch sauschweren Holzkisten – immer gleich vier auf einmal – vom Fließband abnehmen bzw. sofort anschließend wieder draufpacken (oder vice versa) musste, wenn es bei der Abfüllung im Flaschensaal an Nachschub mangelte bzw. ein Überangebot herrschte; Sisyphus war nichts dagegen.

Später in Hamburg als Fahrer für eine chemische Reinigung, als Einfetter im Schraubengroßhandel Bergmann, dann im Bestattungsgewerbe als Deko-Fahrer bei der Götz GmbH, Lochschaufler auf einer privaten Baustelle, Gruppenvater im geschlossenen Mädchenheim Feuerbergstraße, Interviewer für Allensbach bzw. Infratest und Zapfer hinter Franks Kneipentresen. Geschadet hat mir das alles nicht, auch wenn es nur in der Brauerei Deputatbier gab (drei halbe Liter pro Schicht).

2012 zog ich nach Wedel, gleich links hinter Altona. Das könnte mein letzter Umzug gewesen sein, zumindest mein letzter selbstbestimmter; dafür ist dies das erste Mal, dass ich nicht zur Miete wohne. Häuslebauer oder Spießer wären dafür in früheren Zeiten noch meine freundlichsten Bezeichnungen gewesen, aber mittlerweile komme ich damit gut klar. Ganz ähnlich ist es übrigens mit meiner Haarlänge: 1990 folgte, von einem Tag auf den anderen, der Wechsel von lang & wirr zum 9-Millimeter-Streichholzschnitt. War das meine midlife crisis?

Pimp my shirts!

Seit ich ruheständlere, habe ich im Mittel nur noch eine 40-Stunden-Woche, bestens ausgefüllt mit Ehrenämtern und Hobbys. Das Erfreuliche daran ist, dass ich, bisher, kerngesund geblieben bin, sieht man mal von den Begleiterscheinungen ab, die ein neugierig suchendes, wüstes Herumprobieren im jugendlichen Alter so mit sich brachte: Knutschflecken, Kopf- und Filzläuse, Tripper waren schnell vergängliche Strafen für lässliche Sünden. Nicht mal eine richtig dicke Grippe bekam ich in den vergangenen Jahrzehnten; ob mich mein Beruf immunisiert hat? Jedenfalls ging, obgleich Angehöriger der höchsten Risikogruppe, auch die Covid-19-Pandemie gesundheitlich an mir vorbei; allerdings hatte ich mir dagegen 2021 sicherheitshalber drei Impfungen sowie bereits 2020 eine gegen Pneumokokken verpassen lassen. Die Lunge des Rauchers könnte ja anfällig sein.

Im Mai 2000 hatte ich mein persönliches Y2K-Problem, als mich auf einer Projektfahrt aus heiterem Himmel ein Herzinfarkt erwischte; ein Taxifahrer brachte mich in das einzige Krankenhaus Prags, das über Erfahrungen mit Stentimplantationen verfügte, wo ich sofort auf einer Liege in den OP-Saal gerollert wurde. Und zum Glück nach dem Eingriff aus diesem auch wieder hinaus. Drei Tage später entließ ich mich dort vorzeitig selbst. Denn St. Pauli hatte abends ein Spiel gegen RW Oberhausen zu bestreiten, in dem Marcus Marin gerade noch den Abstieg aus der zweiten Liga verhinderte. Von meinem Infarkt ist nicht mal ein Schatten an der Herzrückwand geblieben.

Aber Illusionen mache ich mir keine – die Altmännerzipperlein finden mich irgendwann. Einen Vorgeschmack darauf gab es im Frühjahr 2022 mit einer Bauchvernetzung, minimalinvasiv, dabei vollnarkotisiert. Andererseits kann ich mich wahrlich nicht beklagen, denn über „Only the good die young” (aka Club 27) bin ich ja längst hinaus. Auch an die vier täglichen Tabletten hat dieses Stoffwechsel-Sensibelchen sich gewöhnt. Dennoch checke ich seit einiger Zeit regelmäßig die Traueranzeigen: Wie nahe kommen die Einschläge mittlerweile? Zudem wird es schwieriger, einen passenden Song zum jeweiligen Lebensjahr zu finden. Happy birthday sweet sixteen, When I’m sixty-four oder (I get my kicks on) Route sixty-six waren ja einfache Übungen; auch zu 69 fiel mir noch was ein. Aber mittlerweile muss ich immer häufiger schummeln, etwa bei Liedgut von Peggy March (Mit 70 hat man noch Träume), Udo Jürgens (71 Jahr‘, graues Haar) und Evelyn Künneke (72 Jahre und kein bisschen leise). Erst für 2027 hätte ich wieder einen: Die Titelmelodie aus 77 Sunset Strip.

Auch plane ich etwas weniger weit in die Zukunft. Ganz ohne Pläne haut aber auch nicht hin; schließlich gibt es ja noch so manches, was ich tun möchte, wenn die Umstände es zulassen:

Petit déjeuner in Wedel ist halt nicht dasselbe

- bald oder nie: Reise nach Québec und Montréal

- Am Muttertag 2023 war Ratswahl in Wedel; aber will ich vielleicht nochmal Mutter werden? Nö! Stattdessen doch noch Élections municipales im März 2026? Allein: Falls das so kommt, in Quimper oder in Vannes?

- März 2024: Für das Live-Konzert von Achim Reichel (80) bin ich sogar nach Kiel gefahren. Das war eine gute Entscheidung.

- 31. Mai bis 2. Juni 2024: Treffen anlässlich unseres 55. Abiturjubiläums

- Im Spätsommer 2023 hat es wegen Dreckswetter nicht geklappt, also muss ich 2024 einen Urlaub in der Bretagne oder den Landes de Gascogne nachholen – und dann nicht schon am dritten Tag in Le Havre umkehren

- Anfang September 2024 begeht Caudry den 80. Jahrestag seiner Befreiung – avec moi

Zurück in die Vergangenheit?

Ich lebe meist im Hier und Jetzt, so, als wäre jeder Tag mein letzter, bin aber nicht völlig frei von gelegentlichen nostalgischen Anwandlungen. Dazu braucht man sich ja nur meine musikalischen Vorlieben anzusehen – „Is‘ ja gut, Opa, geh auf dein Zimmer, da kannst du deine Platte hören!” 😀

Und ich bereue mein biblisches Alter angesichts des Zustands dieser Welt nicht die Bohne: 30 oder 60 Jahre später geboren, also viel jünger zu sein und heutzutage noch mal alles ab der Schule durchlaufen zu müssen – bewahre! Wir haben in den 2020ern den Klimawandel, in zunehmender Zahl autokratische Herrscher, einen imperialistischen Angriffskrieg in Europa, sprachpolizeiliche Abseitigkeiten der political correctness vom NegerSchaumkuss zum gegenderten *in, Bildungsstandard-Absenkung für eine höhere Studentenzahl und, bspw. in Erziehungsfragen, immer mehr Abwälzung von familiärer, privater Verantwortung auf den Staat. An Informationstechnologie, Smart living (Society 5.0) und Künstliche Intelligenz knüpft sich eine fast religiöse Heilserwartung; ich beobachte eher, dass zwischenmenschliche Kommunikation dadurch immer mehr verkümmert. Bezüglich Erotik und Sexualität verschafft sich – wenigstens in der Öffentlichkeit – ein „neuer Puritanismus” mehr und mehr Raum.

All das erlebe ich die letzten Lebensjahre notgedrungen noch mit, aber 30 oder 60 Jahre mehr muss ich das nicht haben. Und wo selbst eine ehedem unanfechtbare Institution wie der Duden im Jahr 2021 zur Dudin degenerierte … Dabei war früher natürlich beileibe auch nicht alles eitel Sonnenschein.

Elf Freunde müsst ihr sein (Sepp Herberger)

Eine Handvoll kurzer Ausflüge in die Vergangenheit allerdings waren mehr als pure Nostalgie und haben mein Verständnis für Entwicklungen erweitert. Dazu zählen zwei ausführliche Briefe. Der eine, ein Geschenk meiner Mutter zu meinem 38., schilderte ihre Gedanken und Wahrnehmungen über meine Kindheit und Jugend, ergänzt um Dinge aus der Zeit vor meiner Geburt, die ich zum ersten Mal erfuhr. Daraus stammt auch die Geschichte meiner beiden randalierenden Großväter. Der andere Brief, 2005 von meiner verehrten Volksschul-Klassenlehrerin Fräulein [sic!] B. geschrieben, enthielt neben aktuellen Erinnerungen Kopien einiger meiner Aufsätze, aus denen sie damals in ihrer Examensarbeit zitiert und die sie interpretiert hatte. Beide Briefe sind wahre Schätze, wie man sie selten gehoben bekommt!

Frau B. ebenso wie Rolf D., unserem 2020 verstorbenen letzten Klassenlehrer in der Prima, begegnete ich dann in Wuppertal – wie auch einer großen Zahl ehemaliger Mitschüler – bei drei Jubiläums-Klassentreffen im 21. Jahrhundert noch mal wieder. Anlässe waren der 50. Jahrestag der Einschulung an der Meyerstraße sowie die 40. und 50. Abi-Wiederkehr am CDG. Zwei Schulfreundschaften haben bis heute gehalten: Mit Harald K., den es in die Eifel verschlagen hat, besuchte ich nicht nur an beiden Schulen dieselbe Klasse, wir spielten auch drei Jahre zusammen in einer Fußballmannschaft; Gerd H., mittlerweile emeritierter Meeresbiologie-Prof, kam erst in der Oberstufe zu uns, zog später aber gleichfalls nach Norddeutschland.

Außerdem fand ich im Internet meine große Jugendliebe wieder und habe sie dann inecht in Ennepetal besucht. Aber Vergangenheit lässt sich 45 Jahre später nicht einfach 1:1 wiederholen.

2017 erfüllte ich mir einen lange gehegten Wunsch und ging in Schlesien/Śląsk, zwischen Breslau/Wrocław und Ohlau/Oława, auf Spurensuche nach meinen väterlichen Vorfahren. Meine Nachforschungen auf den Friedhöfen von Zabardowice/Seiffersdorf und Marszowice/Marschwitz blieben erfolglos. Dafür lernte ich aber mit Wrocław – ganz unnostalgisch – eine unglaublich junge, lebendige, weltoffene Stadt kennen.

Wann war ich?

Als historisch-politisch interessierter Gruftie frage ich mich mittlerweile, in welchem größeren zeitgeschichtlichen Zusammenhang – also fernab individueller Erlebnisse, kurzzeitiger Trends und Wandlungen – mein Leben steht und wie es die letzten Jahre einzuordnen sein wird.

Ian Kershaw bezeichnet meine bisherige Lebenszeitspanne in seinem 2018 erschienenen Werk Roller-Coaster. Europe, 1950-2017 als eine Achterbahnfahrt. 1950 in Westdeutschland geboren zu sein bedeutete, in das Wirtschaftswunder hineinzuwachsen und jedenfalls keine wirkliche materielle Armut ertragen zu müssen. Als Teenager und junger Mann war ich Zeitzeuge und zugleich Mitwirkender eines gewaltigen Wandels der Gesellschaft und ihrer Wertordnung. Unbestreitbar bin ich aber zugleich ein Kind des Kalten Krieges, dessen fest gefügte, ziemlich statische Teilung der Welt in drei Blöcke vier Jahrzehnte lang meine alltägliche Normalität war. Deren plötzliche, rasche (und überraschende) Auflösung habe ich als ≈40-Jähriger teils staunend, teils ungläubig wahrgenommen, und ich muss zugeben, dass die neue Welt, die da entstand, nicht ausschließlich auf meine pure Begeisterung stieß. Claro, schon kurz nach der Wende freute ich mich, ein zweites Mal nach Rostock fahren zu können, wo ich noch kurz vor dem Mauerfall mit einer Altonaer Grünen-Delegation Gast der SED-Bezirksleitung gewesen war (Juni 1989). Und auch die freilich nicht lange anhaltende Schülerpartnerschaft meiner Klasse mit Gleichaltrigen aus Dresden organisierte ich voller Elan. Aber schon bei meiner ersten Fahrt nach Elbflorenz Anfang 1990 fielen mir unterwegs Gruppen kurzgeschorener, stiernackiger Jungmänner in Springerstiefeln, mit Kübelwagen und Reichskriegsflaggen auf, die mich daran zweifeln ließen, ob wirklich zusammengehört, was sich da anschickte, zusammenwachsen zu sollen. Einheitsbesoffen wurde ich nie, und das lag nicht bloß an solchen Ostspinnern – die in jenen Jahren ja genauso in der alten Westrepublik ihre Spiegelbilder fanden. Auch die Demo-Losung „Gommt die Dä-Mork, bleib’n mir, gommt se ni, gäh’n mir zu ihr” schien mir eine schwache Vereinigungsbasis zu sein.

Möglich ist aber auch, dass ich mich in der Kalte-Kriegs-Welt einfach zu komfortabel eingerichtet hatte und mich durch die Erschütterungen, die diese erste Zeitenwende meines Lebens auslöste, ganz unflexibel ge- und verstört fühlte. Dabei gab es schon in den 1950/1960ern einen erheblichen weltpolitischen Umbruch; die Entkolonialisierung empfand ich als ganz normal und richtig, wuchs mit ihr also harmonisch auf.

Jedenfalls folgte eine Epoche der Globalisierung, die mir in mancherlei Hinsicht Bauchschmerzen bereitet hat, zumal sie für einen Großteil der Menschheit mitnichten mit dem Verschwinden von Armut, Hunger, Kriegen oder Unwissenheit einherging. In mein Leben brachte sie den schleichenden Verlust authentischen Fußballs durch Bosman-Urteil, versitzplatzte Arenen, Meisterschafts-Eintönigkeit, Fangruppen, für die ihre Selbstinszenierung das wichtigste an den 90 Minuten ist, und die Herrschaft unsäglicher Spielstatistiken à la „John B. war der zweitjüngste Spieler, der bei einer WM in der ersten Viertelstunde ein Ausgleichstor aus mehr als 20 Metern mit dem linken Fuß erzielte”. Ich könnte noch andere Entwicklungen nennen, die die Gleichförmigkeit in ganz unterschiedlichen Regionen und Kulturen verbreitet haben, aber wen dieses eine Beispiel nicht überzeugt, dem ist eh nicht zu helfen …

Ob die Gleichzeitigkeit von seit den späten 2010er Jahren unübersehbaren Klimaveränderungen, Vogelgrippewellen, Corona-Pandemie und Putin-Krieg eine Bezeichnung als (weitere) Zeitenwende wirklich verdient, wird man seriös erst in der Rückschau mit deutlichem zeitlichem Abstand bewerten können. Tatsächlich ist nichts davon wirklich neu, sondern hat sich schon lange vorher aufgebaut. Haben nicht beispielsweise die USA und Großbritannien, als sie 2003 trotz Ablehnung durch den UN-Sicherheitsrat Krieg im Irak führten, Russland die moralische Vorlage für dessen völkerrechtswidrige Angriffe auf die Ukraine geliefert?

Was mich beunruhigt, ist die Frage, was all dies mit dem gesellschaftlichen Miteinander, mit ethischen Werten und Normen, mit der Biosphäre und unseren natürlichen Ressourcen, mit mühselig errungenen Fortschritten in ganz unterschiedlichen Bereichen macht. Dass wir uns zu einem Zustand zurückentwickeln, von dem ich immer gehofft hatte, dass er ein für alle Mal überwunden sei, scheint dabei so wenig auszuschließen wie die Möglichkeit, dass auch positive Entwicklungen selten linear verlaufen und momentan lediglich ein kleines Wellental eine langfristig zum Paradiesischen aufsteigende Kurve trübt.

Jedenfalls habe ich an diesem „Livin‘ in a new world with an old heart” durchaus zu knacken. Und wie sich das auf meine persönlichen Lebensumstände auswirkt, weiß ich natürlich gleichfalls nicht: Werde ich mich auch in 7, 12 oder 19 Jahren noch als Glückspilz bezeichnen?

Diese Seite hat 6 über das Menü-Rollo im Seitenkopf aufrufbare Unterseiten: «Vita brevis» (Biographie in Steno), «Wuttkes», «Aus meiner Feder», «Menschen und Orte» (Begegnungen mit anderen und wichtige Stätten in meinem Leben), «Book me» (meine Angebote für Vorträge & Discos) sowie ein nicht öffentliches Materiallager.

Zur Startseite («Home») gelangst Du per Klick auf «Juventus Senile ist Olaf Wuttke» in der Kopfleiste jeder Seite.